グニラさんとのFIKAの時間「番外編!テラスでスウェーデン流ホットドッグバーベキュー!」

FIKA(フィーカ)とは、日本でいう10時や3時の「おやつの時間」のような、スウェーデンの伝統的な習慣です。

*FIKAは日本語では”フィーカ”と表されることが多いですが、スウェーデン語の発音は”フィーキャ”の響きに近いです 。

ホットドッグはスウェーデンの国民食! 清々しい初夏の陽気の中、今日はグニラさんからテラスでのバーベキューにご招待いただいたのです。

テラスではバーベキューの準備が始まっていました。私たちも早速お手伝い。

スウェーデンの都市部の街中には、ホットドッグを売る売店がいくつもあるそうで、まさに軽食の大定番!というイメージなのかもしれません。

スウェーデンスタイルでホットドッグを食べましょう! UPPSALA(ウプサラ)と書かれた色違いでお揃いのスウェットシャツを着たグニラさんとご主人のよっちゃんのこの日の装いは、一緒にいる私たちをとてもHAPPYな気分にしてくれます。(UPPSALAはお二人が出会った出身大学のあるスウェーデンの都市の名前!)

さてメインのホットドッグの食べ方ですが、バンズ、ソーセージ、の上に、各自が好みの分量で刻みピクルスやフライドオニオンチップを載せ、ケチャップやマスタードをかけて食べるスタイルです。

スウェーデンの売店で売っているホットドッグには、最近では少し贅沢なものだと、ソーセージだけでなくマッシュポテトも一緒に挟んで食べるものもあり人気なのだとか。

キャベツのやわらかな黄緑のグラデーションに、赤と黄のパプリカと、細かく刻んだパセリの濃い緑。

ホットドッグのバンズはほんのり甘めで軽い口当たり。ソーセージもくどくなく、数個食べてももたれなそうです。

庭の隅で大きく育った、元はクリスマスツリーだった(!)というヒマラヤ杉が、芝生の上に心地よい木陰を落としています。

コロニーガーデンって何でしょう? テラスでお日様を浴びながら、お庭で食べるってそれだけで楽しいし美味しさも増す気がしますよね、なんて話していたら、田舎のように広い庭がないストックホルムなんかの都市部だと、コロニーガーデンでガーデニングを楽しむ人たちもいるわね、と教えてくれるグニラさん。

コロニーガーデン。初めて聞くワードです。

これもあったから食べちゃいましょう!と、 それだけでも食べごたえのありそうな太いソーセージも焼いてくれるグニラさん

それから前回のクリスマスの記事 の時にグニラさんから、“スウェーデンの住宅地には、クリスマスの飾りつけは家族だけでなく皆で楽しみましょう!という精神が根づいているそうで、どの家も窓辺にキャンドルや電飾の明るい飾りつけをして、雨戸などは絶対に閉めないそうです。”

色々なガーデナーたちの様々に工夫が凝らされた小さなお庭を覗かせてもらいながらするお散歩は、何だかとても楽しそうだなあと羨ましくなりました。

特別ではないピクニック ホットドッグに舌鼓を打った後は、リビングへ移動して、コーヒーのFIKAタイムとなりました。

この日ご用意してくださったのは、全て手作りのシナモンロール、ブルーベリーマフィン、それからサクサク食感のココナッツクッキー!

さっきまでのお外での時間の余韻にひたりながら、そう言えばグニラさん、ピクニックって行きますか?と聞いてみたところ、ご主人のよっちゃんがとても興味深いエピソードを教えてくれました。

お二人がまだスウェーデンに暮らしていた頃、車でそう遠くないグニラさんのご実家へ向かう際、キッチンでコーヒーをポットに準備するグニラさんをよっちゃんは不思議に思っていたそうなのです。

なるほど!ピクニックはわざわざするものじゃなく、むしろもっとずっと日常の暮らしに寄り添っているものなのですね、と感慨深い思いでよっちゃんのお話に何度も頷いてしまいました。

特別なイベントを設けるよりも、普段の暮らしの中にちょっとスペシャルなことを取り入れて楽しむ、そのおおらかで自然体な考え方には積極的に影響を受けたいと思ってしまいます。

いつものFIKAがちょっとスペシャルな時間になる 親しい大切な人と過ごす楽しい時間。

太陽を浴びながらするFIKAは、それだけでちょっといつもよりスペシャルなFIKAになりますね。

グニラさんのお宅で初めていただく甘くないもの。

よっちゃん特製ガーデンサラダの作り方 グニラさんのご主人よっちゃん特製の、ホットドッグバーベキューにバッチリ合うガーデンサラダのご紹介。

材料(この日の人数8人分)

キャベツ作り方

キャベツと赤パプリカ黄パプリカを食べやすい大きさにざく切りする。

関連の読みもの スウェーデン流にお庭でFIKAをしてみましょう! – 実践編 グニラさんとのFIKAの時間「GOD JUL! スウェーデンのクリスマスの迎え方」 グニラさんとのFIKAの時間「モノについて教わる、秋のFIKA」 グニラさんとのFIKAの時間「ミッドサマー(夏至祭)を楽しみましょう!」 グニラさんとのFIKAの時間「スウェーデンのイースターを祝う」

グニラさんとのFIKAの時間「GOD JUL! スウェーデンのクリスマスの迎え方」

FIKA(フィーカ)とは、日本でいう10時や3時の「おやつの時間」のような、スウェーデンの伝統的な習慣です。

*FIKAは日本語では”フィーカ”と表されることが多いですが、スウェーデン語の発音は”フィーキャ”の響きに近いです 。

GOD JUL!(ゴ ユール!)はスウェーデン語でメリークリスマス! 12月というだけで忙しない空気に流されてなんだかソワソワしつつも、一年の終わりを迎える前の、この時期特有のにぎやかな街の雰囲気が好きです。

グニラさんのお宅の外壁に飾られていた赤とシルバーの可愛いリース。

スウェーデン語でクリスマスは「JUL」(ユールと発音します)。

クリスマスを待ち望むアドベント スウェーデンでは、クリスマスに一番近い日曜日から4週間さかのぼった日から、クリスマスの準備を始めます。

ラテン語で「到来」を意味する「Adventus(アドベントゥス)」が語源とされているそうで、「キリストの降誕を待ち望む期間」という意味がありますが、現代では「クリスマスを楽しみに準備をする期間」として浸透しています。

クリスマスという日も、キリストの降誕を祝う日、という認識で、それはキリストの誕生日、ということではないそうです。

キリスト教徒の人々にとっては大事な宗教的な行事でもありますが、受け継いだ伝統を大切にする、一年で一番のビッグイベント、という意味合いも大きいように感じます。

クリスマスシーズンの特別な飲み物「Glögg(グロッグ)」 ダイニングからふわっと、スパイスのいい香りがしてきました。

「Glögg(グロッグ)」とは、スパイス入りの赤ワインのことで、クリスマスシーズンに飲む特別な飲み物です。

温まったグロッグを、小さめの陶器のカップに注いでくれるグニラさん。

アドベントFIKAの定番メニュー サンタクロースのキャンドルホルダーに火を入れて、さあ、アドベントFIKAの始まりです。

アドベントFIKAはまず、グロッグとジンジャークッキーから始まり、その後にケーキやサフランパンとコーヒーや食事、という順番が定番なのだそう。

まずは、先ほど温めてくださったグロッグに、レーズンとアーモンドをたっぷり入れて、いただきます。

スパイスの風味は香りほどに強くはなく控えめで、オレンジのような柑橘系の爽やかさと、蜂蜜のようなマイルドな甘さにホッとします。

外気温がマイナスになる真冬のスウェーデンにおいて、暖かい家の中でグロッグを飲むことはどれだけの冬の楽しみなのだろう。

お子様やアルコールが飲めない方には、ノンアルコールのグロッグもあるそうですが、レーズンとアーモンドをスプーンですくって食べながらちょっとずつ飲めるので、お酒の弱い私でも、このアルコール入りのグロッグをリラックスして美味しくいただくことができました。

スウェーデンのジンジャークッキーの楽しみ方 「グロッグと一緒にクッキーもどうぞ。」

まず、このクッキーを一枚手の平にのせ、願いごとを思い浮かべます。

わあ!やっと上手に3つに割れました!

アドベントFIKAのテーブルセッティング ジンジャークッキーを食べ終えたら、こちらも伝統的なスウェーデンのクリスマスのお菓子サフランパンと、チョコレートケーキ(ケーキの上の、苺に見立てたアポロが可愛い!)や、チョコチップとナッツの入ったクッキーを出してくださいました。

クリスマスらしい赤が暖かな印象のダイニングテーブルの上には、たくさんのキャンドルの小さな炎がよく似合います。

スウェーデンの住宅地には、クリスマスの飾りつけは家族だけでなく皆で楽しみましょう!という精神が根づいているそうで、どの家も窓辺にキャンドルや電飾の明るい飾りつけをして、雨戸などは絶対に閉めないそうです。(中には、雨戸禁止!というルールのある住宅地まであるとのこと)

「暗い時間が長い季節だから、暖かい灯りを家の中だけでなく外からも楽しめるように、という生活の知恵なんだと思うのよね。」とグニラさん。

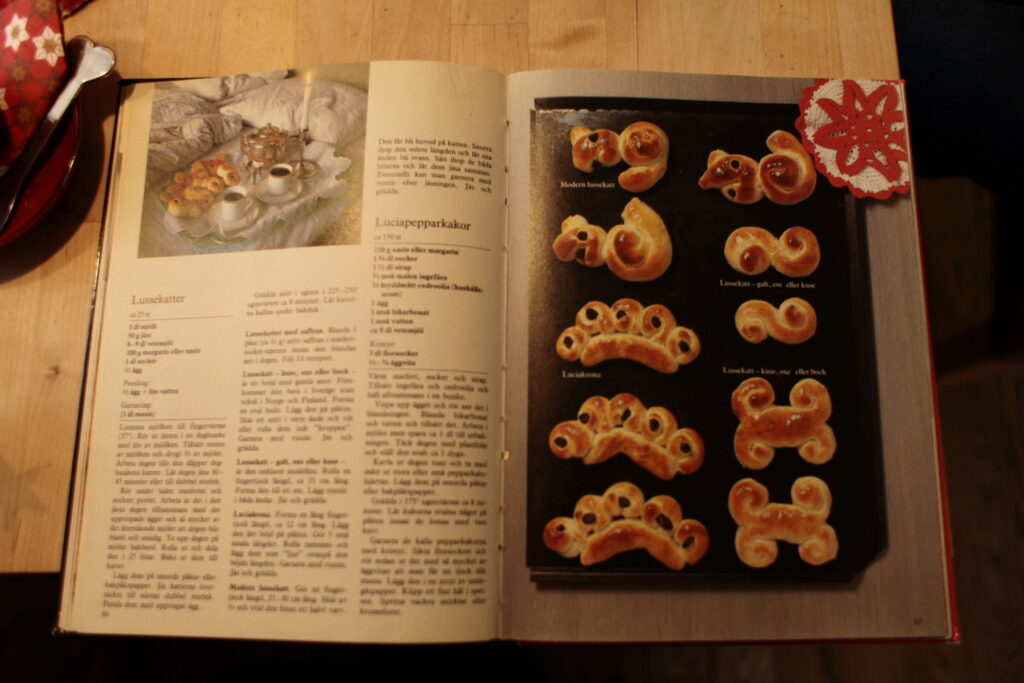

ルシア祭とサフランパン 赤い器に入っているのは、「Lussekatter(ルッセカット)」と呼ばれるもので、サフランで色づけした生地にレーズンを埋め込んで作られた、ほんのり甘い、これもこのクリスマスの時期に食べる特別なパンです。

旧暦の冬至、12月13日にスウェーデンで行われる「ルシア祭」には欠かせない食べ物なのだそう。

このS字のような不思議な形、地域によって形はさまざまのようですが、スウェーデン語のLussekatterの直訳は「ルシアの猫」という意味になるそうで、そう聞くと、猫のしっぽに見える気がしてしまいます。

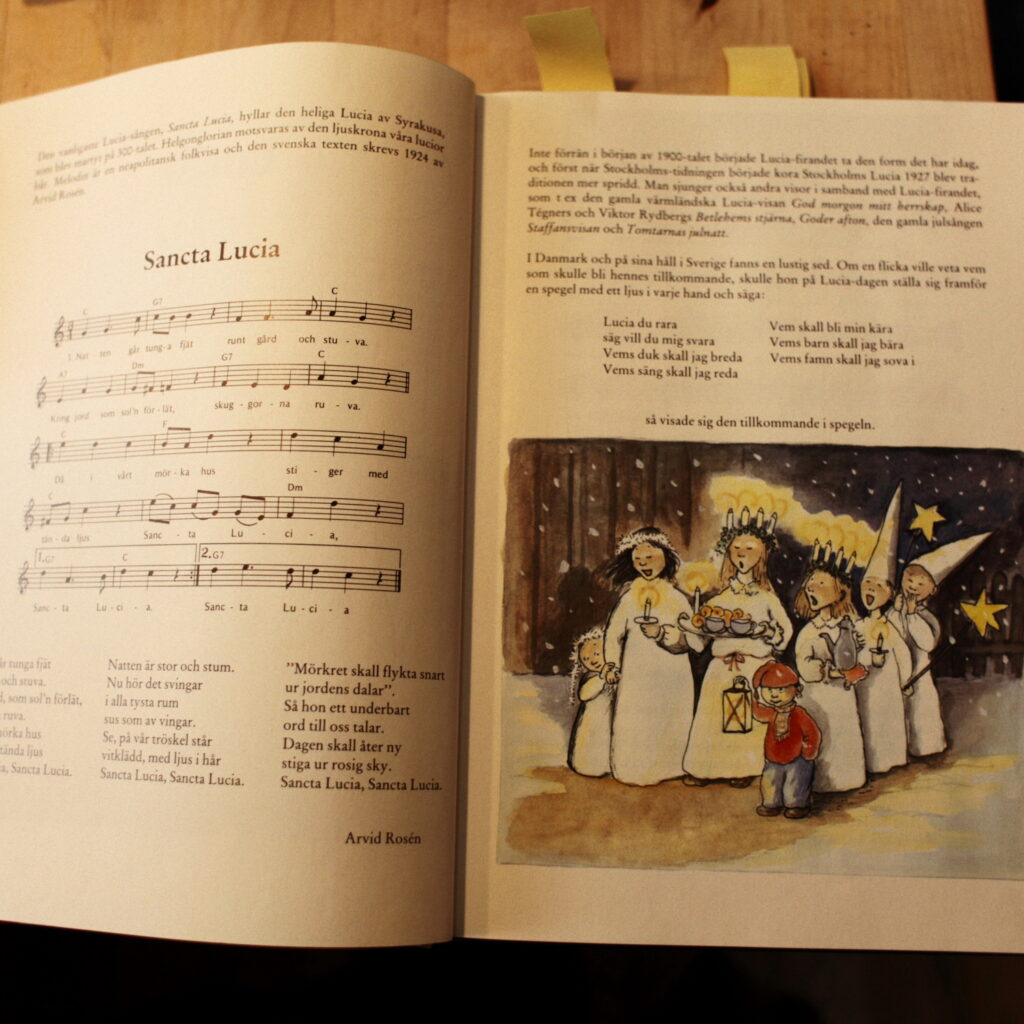

ルシア祭当日のスウェーデンでは、ルシアの姫の役に選ばれた少女が白いガウンを纏い、リースとキャンドルで作った冠を頭にかぶり、同じく白いガウンのお付きの女の子達と、金の星の付いた白い三角帽をかぶった男の子達を従えて、「サンタルチア」の歌を歌いながら、サフランパンやジンジャークッキーを配り歩くのだそう。

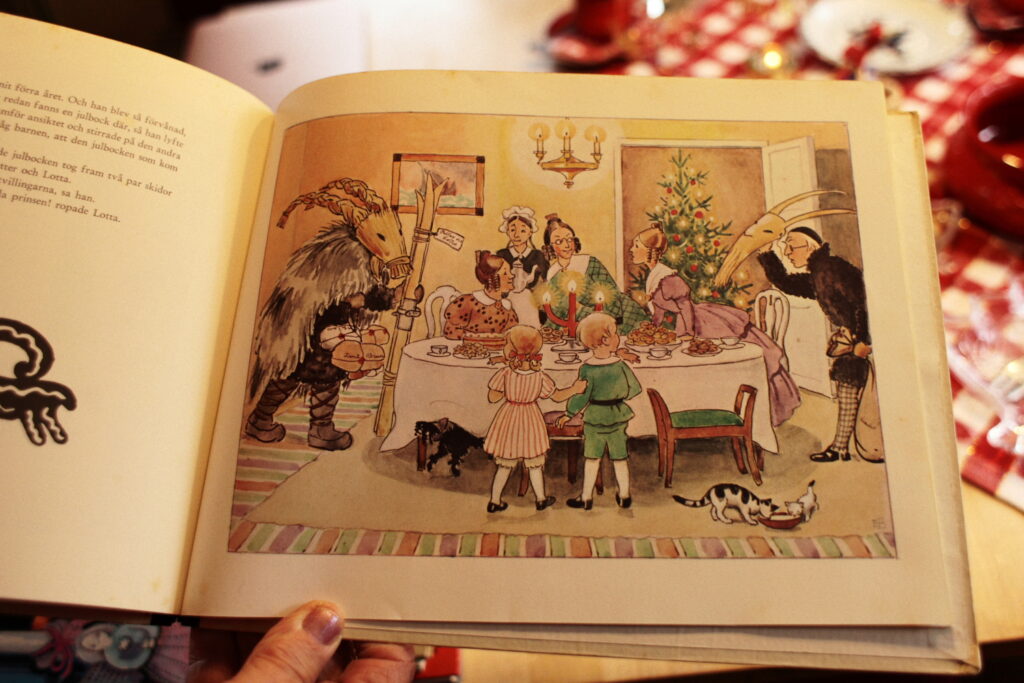

絵本に描かれるスウェーデンのクリスマス グニラさんがスウェーデンのクリスマスの絵本をたくさん見せてくれました。

日本のクリスマスは、アメリカのクリスマス文化からの影響が強いので、クリスマスと言えばサンタクロースとトナカイ、というイメージを持ちますが、スウェーデンのクリスマスには、サンタクロースではなく「トムテ」と呼ばれる、もしゃもしゃの顎ひげを生やし三角帽子を深くかぶった小人の妖精と、トナカイではなくヤギが登場します。「ペッテルとロッタのクリスマス」 というタイトルで、日本語訳の本も出版されています)

玄関で出迎えてくれた赤い毛糸の編みぐるみも、トナカイではなくヤギなのだそう!

家中でクリスマスデコレーションを楽しむ グニラさんのお宅は、全部見つけるのが難しいほど、家中のいたるところにクリスマスの飾りつけがされていて、スウェーデンの人々にとって、クリスマスはやっぱりとてもスペシャルなものなのだと感じます。

トムテ の飾りも色々な場所に置かれています。クリスマス時期のトムテはユールトムテと呼ばれます。

出窓には、ユールトムテの手作りモビールが。

「私が小さい頃はね、クリスマスの時期に森で雪の中に小さな穴が空いていたりすると、あ、トムテのお家かな?って本気で思ったりしていたのよ。」と教えてくれるグニラさん。

トムテは農家の守護神とされているそうで、丁寧に敬えばその家に繁栄をもたらし、大事に扱われないとその家を捨てて出て行ってしまう、と言い伝えられているそうです。

クリスマスへのカウントダウン アドベントの期間には、クリスマス当日を指折り数えながら楽しむような飾りつけもします。

例えばこの4本のキャンドル立ては、アドベントキャンドルと呼ばれるもので、アドベント期間が始まる最初の日曜日に一番左のキャンドルに火を点け、2週目にその隣のキャンドル、3週目にはもう一つ隣のキャンドル、と一本ずつ灯すキャンドルが増えていくので、クリスマスには右肩上がりのキャンドルになるのだそう。

玄関にはアドベントカレンダーも飾ってありました。

グニラさんのお宅のアドベントカレンダーは布製で、日付けのポケットに描かれたクリスマスのイラストが賑やかで楽しいです。

明日のポケットには何が入っているのかな?と思うワクワクが、待ち遠しいクリスマスをもっと楽しみにさせてくれます。

クリスマスツリーの飾りつけ リビングの中央には、フェルトの赤いお星さまが可愛らしい、天井に届きそうな立派なクリスマスツリー。

「森からツリー用の木を切って来て、それをクリスマスイブの朝に家の中に設置して、それから飾りつけをしていたわね。」

たっぷりのオーナメントは、麦わら細工のものが多く飾られていました。

パンが主食のヨーロッパでは、麦わらには実りを司る穀物の神様がいると言われており、クリスマスには麦わら細工で数々のオーナメントが作られてきました。

日本では稲でお正月のしめ飾りを作ったり、燃やした灰を稲田に撒く行事があったりと、主食がパンのヨーロッパでは麦わら、米の日本では稲、という違いはあれど、新たな年の豊かな実りを願う気持ちには通じるものがあるように感じます。

スウェーデン流のクリスマスプレゼントの渡し方 日本やアメリカのクリスマスでは、子ども達への贈り物として、サンタクロースが枕もとにプレゼントを置いてくれたり、ぶら下げた靴下の中にプレゼントを入れてくれたり、ツリーの下にプレゼントが積み上がっていたりするものですが、スウェーデンのクリスマスでは、クリスマスに集まる家族全員が全員に対してギフトを用意してプレゼントし合うのだそうです。

「お金をかけたプレゼントじゃなくていいの。手作りのものでもいいのよ。心がこもっていれば嬉しいじゃない?」と言いながら、グニラさんが昔、下の娘さんからもらったという手作りのクリスマス飾りを見せてくれました。もちろん今でも現役のクリスマス飾りです!

アドベントから始まり、待ち望んだクリスマス当日を家族みんなで祝う楽しい時間は、かけがえのないものということがとても伝わってきます。

スウェーデンのクリスマスは、年を越えた1月13日の「聖クヌートの日」まで続きます。

スウェーデンのクリスマスに教わること 「普段、神社やお寺に行かない人でも、お正月には行ったりするでしょう?スウェーデンでも、いつもは教会に行かない人でも、この時期には行く人が多いのよ。」とグニラさんが教えてくれます。

スウェーデンの人々にとってのクリスマスは、日本のお正月に近いのかもしれません。

日本に浸透しているクリスマス文化とはまたちょっと違うスウェーデンのクリスマスの過ごし方。

ジンジャークッキー(Pepparkakor)の作り方 グニラさんから教えてもらった今回のFIKAのおとも「ジンジャークッキー/Pepparkakor」のレシピをご紹介。

材料(400枚分!)

A作り方

① 鍋にAの材料をすべて入れ、弱火でじっくり溶かして混ぜ合わせる

② 大きめのボウルにBの材料を入れ、ムラのないように混ぜ合わせる

③ ②のボウルに①を少しずつ加えながらざっくり混ぜる

④ ③のボウルにラップをかけて(乾燥しないように)、一晩常温で寝かせる

⑤ 一晩寝かせた④を少しずつ取り出し、めん棒で伸ばし好きな形の型で抜く

関連の読みもの スウェーデン流にお庭でFIKAをしてみましょう! – 実践編 グニラさんとのFIKAの時間「番外編!テラスでスウェーデン流ホットドッグバーベキュー!」 グニラさんとのFIKAの時間「モノについて教わる、秋のFIKA」 グニラさんとのFIKAの時間「ミッドサマー(夏至祭)を楽しみましょう!」 グニラさんとのFIKAの時間「スウェーデンのイースターを祝う」

グニラさんとのFIKAの時間「モノについて教わる、秋のFIKA」

FIKA(フィーカ)とは、日本でいう10時や3時の「おやつの時間」のような、スウェーデンの伝統的な習慣です。

*FIKAは日本語では”フィーカ”と表されることが多いですが、スウェーデン語の発音は”フィーキャ”の響きに近いです 。

秋らしいFIKAのテーブルセッティング 10月中旬、ピカイチの秋晴れ。

ご自宅へお邪魔して最初に目にした、庭先の立派なキンモクセイ。

さて、今回のFIKAのテーブルセッティング。

落ち着いた赤を基調にしたチェック柄のテーブルクロスの上には、キンモクセイよりも濃いめのオレンジ色の取り皿や、太めのキャンドル。

暖かな秋のテーブルコーディネートです。

「今日はこの色にしましょうか。」

お皿に沿ってピッタリ添えられたペーパーナプキン。

出窓から入る光に透けるススキにうっとり。

季節を楽しむインテリアのコツを知る 昨年の冬に初めてグニラさんのお宅へお邪魔して以来、春夏そして秋と、季節ごとにお伺いして思ったことは、グニラさんは季節のインテリアコーディネートがとてもお上手、ということです。

家具を変えたり移動したり、といった大きな変化ではなくて、ダイニングや、その隣の出窓、リビングのサイドテーブルの上といった、ゆっくり過ごす場所を中心に、季節の小物、テーブルリネン、季節の草花、キャンドルなどを組み合わせて、座った時に目で見て楽しめるようになっていると感じます。

窓や壁のちょっとしたスペースも、季節ごとにファブリックをチェンジして。

例えば、目に入りやすいキッチンの一角にかかっているクロスの色が変わっていたり、出窓のカフェカーテンも通年白を基調としながらも、季節感のある差し色の入ったものに変えられていたり。

そこだけを見ると「あれ変わった?」ぐらいの印象でも、少し引いて全体を見れば、「あれ変わってる!」と雰囲気の変化を感じられます。

掃き出し窓のカーテンを変える、というような大きな空間の作業だと億劫になってしまいそうだけれど、どこかの一角や小さな窓のファブリックやブランケットなら、ハードルがぐんと下がります。

ふた付き円形ボックス オーク M(スカンジナビスク・ヘムスロイド) たくさんのアイテムをどうやって管理しているのか尋ねると、

ある程度、その季節に使うものをセットにしてまとめておけば、しまう時にも出す時にもわかりやすく、インテリアチェンジがスムーズに進められて良いですね。

季節ごとのそういう作業が当たり前のように身についているグニラさんならではの工夫だと思います。

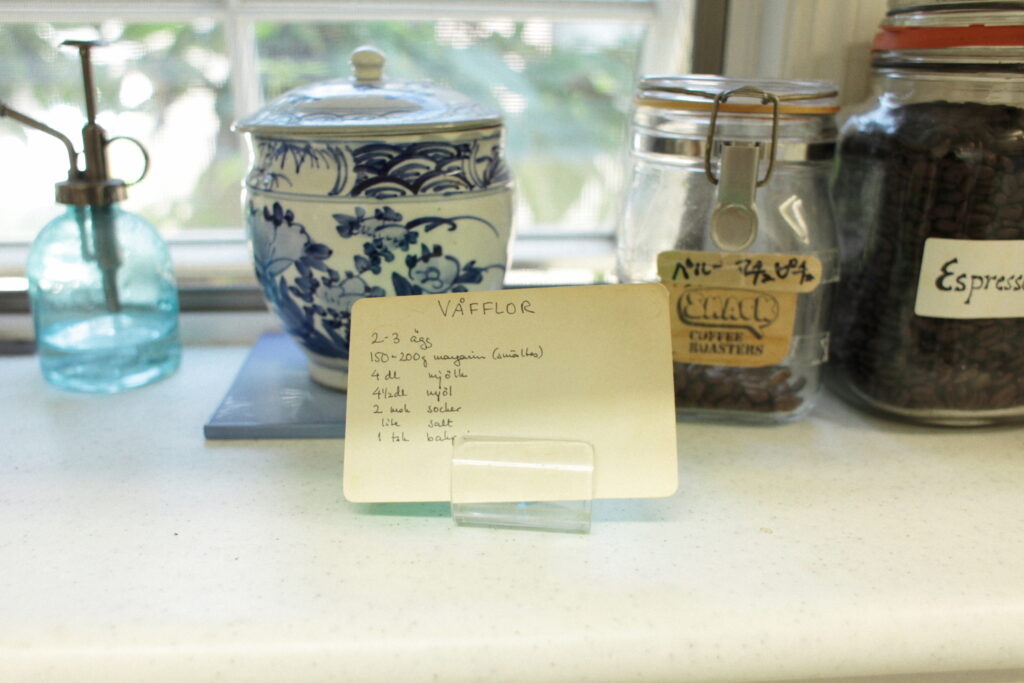

シンプルで美味しい、スウェーデンのワッフル 「もう生地は作ってあるから、いつでも焼けますよ!」

今日のFIKAのおともはワッフルです。

私のワッフルのイメージは、ベルギーワッフルと呼ばれるもの。

「私はベルギーワッフルは日本に来て初めて食べたの。」

使うのは丸い形のワッフルメーカー。

スウェーデンは薄いワッフルが主流。

スウェーデンで使っていたワッフルメーカーは、コンセントの形状も電圧も異なるので置いてくることにして、日本に移住してから買い直すつもりでいたグニラさん。

ただ当時の日本ではこのようなワッフルメーカーを見つけることができず、寂しい思いをされていたそう。

「そんな時に、よっちゃんが出張先のアメリカのお土産で買って来てくれたのがこれなのよ。」

それから30年以上経った今日も、変わらず現役というから驚きです。

ひとかけのバターが溶けたら、生地を流しこみ焼いていきます。

グニラさんの「とっても簡単にできちゃう!」の言葉のとおり、5分もかからずにもう焼き上がり!

「スウェーデンのワッフルは、とってもシンプルなのよね。」

生地はふわふわで、しっとり柔らかくて、ほんのり甘い。

薄いからと言い訳をつけて、あっという間に完食してしまいました。

「子どもの頃、私たちが4枚も5枚も食べるから、お母さんはずっと立ちっぱなしでワッフルを焼き続けてくれたのね。申し訳ないことをしてたわね。」

たしかに夢中で食べ続けてしまうのもやむなしの美味しさです。

スウェーデンの春と秋はワッフルの季節 イースターの時期の「セムラ」 も今回の「ワッフル」も、食べるようになった起源はキリスト教に由来すると言われています。

キリストが生まれた日(12月25日)からさかのぼり、9か月前にあたる3月25日を「聖マリア受胎告知の日」と定め、お祝いしたことから始まります。

Jungfru Maria(聖マリア)の別名「Var Fru(ヴォールフル)」がその響きからだんだん変化して、3月25日が「Vaffeldagen(ヴォッフェルダーゲン)ワッフルの日」と認識されるようになった、とのことです。

この「ワッフルの日」の春先の気候に近いからなのか、少し肌寒くなってきた秋にもワッフルをよく食べる習慣があるのだそうです。

秋の定番メニュー スウェーデンの秋の食卓には、グラタンのようなオーブン料理が並ぶことが多いそうです。

10月のスウェーデンはハンティングシーズン。

スウェーデンは世界の中でも狩猟免許を持っている人口が多い国。

スウェーデンの秋の味覚 きのこは、スウェーデンでも秋の味覚です。

フィンランドが舞台の映画『かもめ食堂』にも出てくる黄金色の「カンタレッリ(日本名はアンズタケ)」は、スウェーデンでも秋の一番人気のきのこのようで、スウェーデン語でも「カンタレッリ」と発音します。

これは10年前の秋に訪れたヘルシンキの市場で売られていたカンタレッリです。

北欧では森でのベリー摘みやきのこ狩りは自由に楽しむことができます。

きのこ狩りで採ってきたきのこは冷凍したり、干したりして保存する人もいるようで、「それは椎茸みたいですね」と笑ってしまいました。

スウェーデンも日本と同じように、たくさんの果物が秋に収穫の時期を迎えます。

グニラさんのご実家にはりんごの木があり、収穫して食べきれない分は1年分のジャムにして、朝食のオートミールにかけて食べていたそう。

「ジャムを作る時はね、近所の年配の女性たちと一緒にとにかくずーっと皮を剥き続けるのよ。」

りんごの木の下に座って、楽しくお話ししながら作業する女性たちの光景が目に浮かびます。

ジャムの発祥地は北欧だとも言われているそうで、実際にグニラさんのFIKAのテーブルにもジャムが並ぶことが多いです。ミートボールやポテト、お肉にもジャムを添える食文化があるように、ジャムの存在がとても身近なのだと感じます。

使いながらモノを大事にする グニラさんに、これはどこで買ったのですか?と聞くと、

ご家族からの贈り物が多い印象ですが、どれもグニラさんの好みをよく知った上で吟味して贈られているものだと感じます。

これはお姉様や叔母様から贈られたリネン類や、職人のハンドメイドのバスケットやかごの数々。

この刺繍はこういう意味でね、と説明しながらリネンを1枚ずつ嬉しそうに見せてくれるグニラさん。

お気に入りの1枚にシミがついているのを見つけると、落胆するのではなく、

“日本人のもったいない精神” が知らぬ間に身についてしまっている私が、もったいなくて使えないと思ってしまうことがあると呟くと、グニラさんは優しく、「使う機会がないまましまっておくのももったいないかもしれないわね。」とにっこり。

使うことが『大事にすること』という捉え方で、どんどん使うことでもっと大事にしていけるのかもしれません。きっとそのほうが、モノも人も幸せになれるんじゃないかと思いました。

グニラさんのモノの選び方、使い方 グニラさんの選ぶものは『長く使う』ことが見えているものばかりのような気がします。

置物、花瓶、お皿やカトラリーでも、シンプルなデザインだけれど飽きのこない少しのユニークさがあったり、柄や模様が特徴的なデザインのものも使い勝手のいい大きさや形だったり。

グニラさんのモノたちからは、日々の暮らしの中で、実際に使ったり愛でたりしてきた時間だけが纏わせることのできる、風合いや味わいが漂っているように感じます。

そういう時間をかけて一緒に過ごしてきたモノたちと、季節や暮らしのその時々で、鮮やかさを足してくれるようなカジュアルなアイテムとを、さりげなく上手に組み合わせています。

大きさ違いで並べた秋色のIKEAのキャンドルの隣りに、北欧で人気のある「ERNST」のキャンドルホルダー。

そのまま使えばシンプルでスタイリッシュな見た目ですが、受け皿部分に拾った松ぼっくりやきれいな落ち葉など、気分を盛り上げてくれる季節の飾りを入れれば一気に華やかに。

こういうグニラさんのセンスに触れるたび、興味と憧れは増すばかりです。

柳のギフトバッグ(ピヌム・パサウレ/ラトビア) たくさん持っているリネンは大きさが微妙に異なるので、まずはカゴに入れてみて雰囲気を確認。

左端:柳のマッシュルームバスケット M(ピヌム・パサウレ/ラトビア) 地震大国の日本でも、カゴ類なら大きいものでも安心して高いところに飾れます。

お気に入りのモノを使う いつも季節や料理に合わせてさまざまな食器を出してくれるグニラさん。

ぬくもりのある存在感の食器棚の中には、ひとつひとつ説明できるほど使い馴染んだたくさんの食器たち。

FIKAには欠かせない、グニラさん特製のスイーツを取り分けるのに使うトングやサービングスプーン。

お手入れは必要だけれど、複雑で美しい模様の銀のカトラリーたち。

イギリスで購入したガラス製のカップアンドソーサー。

取っ手のかたちのユニークな日本製のマグカップ。グッと掴むように持ちます。

カナダで買ったグラスマーカー。

こだわるし、こだわらない グニラさんを見ていると、こだわらないというのは「なんでもいい」ということではなくて、好きなものを使っている中でのちょっとしたハプニングも楽しめる、ということなのかなと思います。

ちょっと汚れたけどまあいいか、ひとつ割れちゃったけどまあいいか、といった具合に。

こだわっていると感じるのは、好きなものを選んで使うというところです。

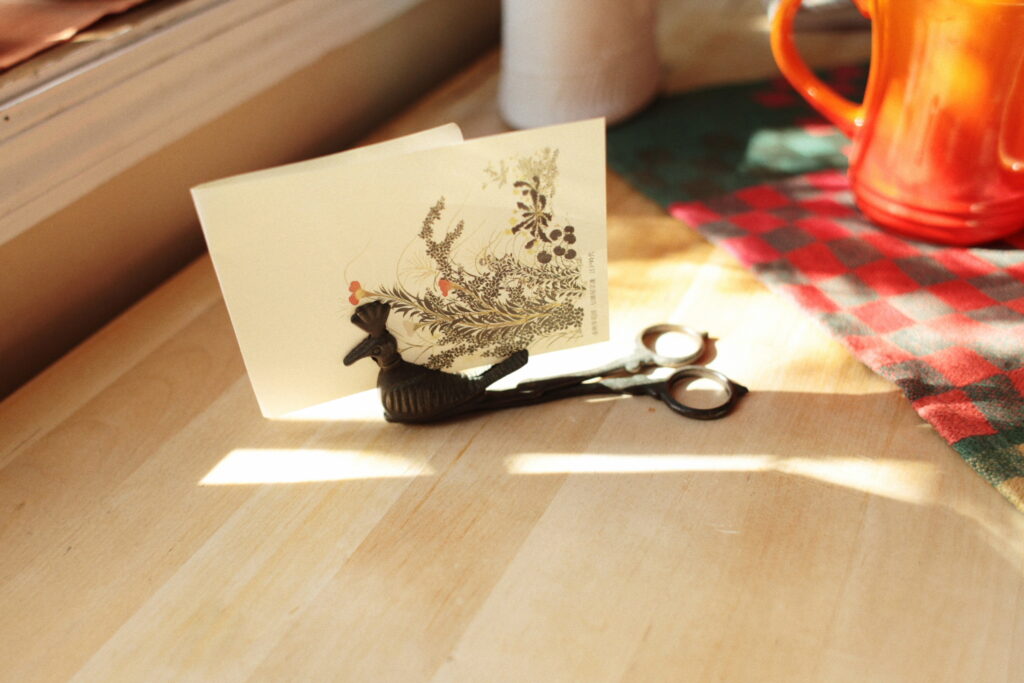

帰り際に出窓の隅へふと目をやると、ハサミ型の鳥のペーパースタンドを見つけました。

こういうものは一期一会の出会いだと思うんです。

グニラさんのように、自分の好きなものに素直でいること、日々の暮らしを楽しむことが、魅力的なものを引き寄せる感覚をくれるような気がしています。

スウェーデン風ワッフルの作り方 グニラさんから教えてもらった今回のFIKAのおとも「スウェーデン風ワッフル」のレシピをご紹介。

材料

マーガリン(溶かしたもの) 150〜200g作り方

① ★の材料をよく混ぜる

② ①にマーガリンを入れて混ぜる

③ 牛乳を少しずつ入れて、ダマにならないようによく混ぜる

④ ワッフルメーカーにバターをひとかけ入れて馴染ませる

⑤ 焦げ目がつかない程度に焼く

⑥ ジャムと生クリームをお好きなだけ載せて完成!

関連の読みもの スウェーデン流にお庭でFIKAをしてみましょう! – 実践編 グニラさんとのFIKAの時間「番外編!テラスでスウェーデン流ホットドッグバーベキュー!」 グニラさんとのFIKAの時間「GOD JUL! スウェーデンのクリスマスの迎え方」 グニラさんとのFIKAの時間「ミッドサマー(夏至祭)を楽しみましょう!」 グニラさんとのFIKAの時間「スウェーデンのイースターを祝う」

グニラさんとのFIKAの時間「ミッドサマー(夏至祭)を楽しみましょう!」

FIKA(フィーカ)とは、日本でいう10時や3時の「おやつの時間」のような、スウェーデンの伝統的な習慣です。

*FIKAは日本語では”フィーカ”と表されることが多いですが、スウェーデン語の発音は”フィーキャ”の響きに近いです 。

スウェーデンのミッドサマー(夏至祭)とはなんでしょう? 6月下旬、関東地方は梅雨まっただ中。

グニラさんのお宅へ伺うと、玄関横に植えられた鮮やかな青紫色の紫陽花がまずは私たちをお出迎えしてくれました。

今回のFIKAのテーマはミッドサマーです。

ミッドサマーとは夏の到来を祝うスウェーデンで開催されるお祭りのこと。(スウェーデン語ではミッドソンマルと言うそうです)

スウェーデンに住む人々にとっては、冬のクリスマスと同じくらいに大きな夏のイベントなのだそう。

待ちに待った夏を喜び祝うという感覚に共感、とまではいきませんが、以前は夏至のことを「一年で一番日が長い日」というほどにしか認識していなかった私でも、夏の北欧に何度か足を運ぶ機会を得てからはその感覚が少しわかるような気がしています。

夏至の日は世界共通で年によって変わりますが、6月22日頃です。

日本ではジメッとした湿気のジリジリ暑くなる日々が続きますが、北欧地方では夏の到来を感じさせる眩しい日差しの日が多くなります。

白夜のため22時頃でもまだ明るくて、日が昇る時間もまた早いので朝晩の気温差も穏やか。

湿気もなくテラスで朝から晩までぼーっとしていたいほど、とても過ごしやすい気候なのです。

グニラさんが子どもの頃の冬の話を教えてくれました。

「冬の間は学校に行く時間も帰る時間も真っ暗なのよね。だから、朝ごはんの後にはビタミンDを飲むのが日課だったし、授業の間の10分間の休憩時間には、少しでも太陽の光に当たるために、みんな外に出て日光浴をしなければならなかったのよ。」

日照時間の極端に少ない暗い冬の季節に耐え、5月まで続く長く厳しい寒さを乗り越えてやっと来る明るい夏。

北欧の人々にとって太陽の下で過ごせる夏の時間は、本当にとても貴重なのだと感じます。

ミッドサマーのテーブルセッティング この日のグニラさんのダイニングテーブルの上は、スウェーデンカラーの青と黄色が鮮やか。淡いグリーンも散りばめられて、初夏らしいとても爽やかなセッティングです。外はムシムシしているので、室内に招かれて涼やかなしつらえに、まずは目が喜んでしまいます。

テーブルの主役は卓上サイズのミッドサマーポール。

その奥にはスウェーデンの民族衣装を着て踊る人々のペーパーデコレーション。

実際のミッドサマーのお祭りもこんなふうにポールを囲んで、みんなでフォークダンスを踊るのだそうです。

ミッドサマーを喜ぶ楽しいお祭りの雰囲気にワクワクします。

庭の小さな花々と一緒に花瓶に飾られているのはディルの花。

繊細だけれど大きな丸いシルエットがパッと目を引きます。

ディルはスウェーデンの食卓には欠かせない風味付けの薬草ですが、花の部分をこんな風に飾りにも活用できてしまうなんて、グニラさんのアイディアは自由で素敵です。

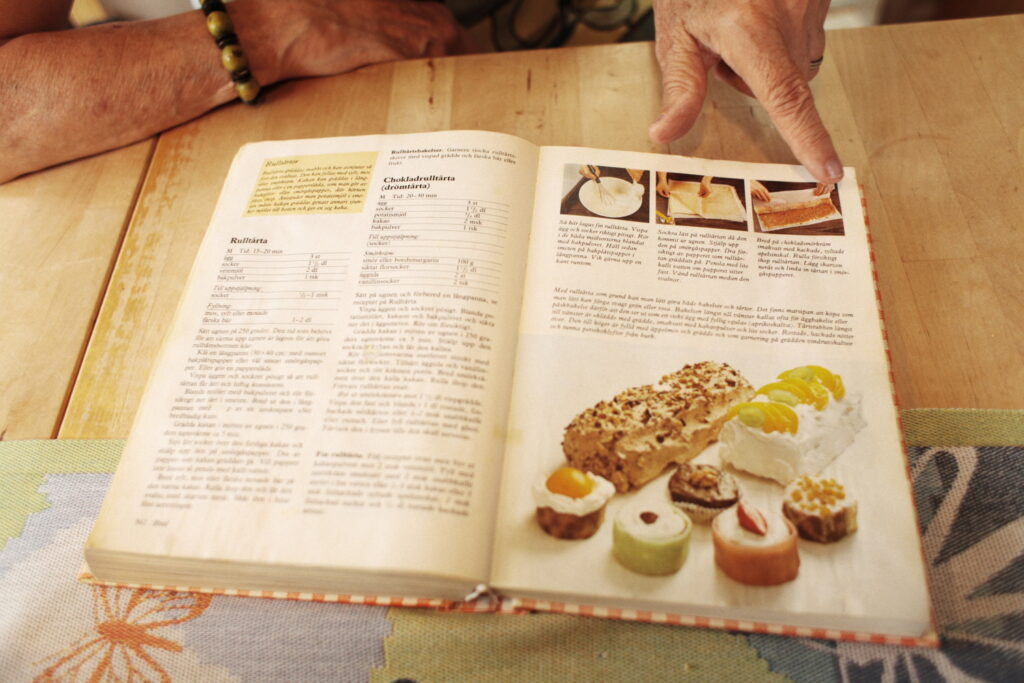

自宅で楽しむミッドサマーのデザート作り さて、今回の楽しみなFIKAのおともはロールケーキだそう!

「スウェーデンではこの時期がイチゴの美味しい季節なのよ。だから今日もロールケーキにイチゴを使おうと思ってスーパーマーケットを2軒も回ったんだけど、見つけられなかったの。日本のイチゴのシーズンはやっぱりもう過ぎちゃってるからよね。」

と、グニラさんはケーキの生地を天板に流し込みながら教えてくれました。

ミッドサマーのデザートには、スウェーデンではこの時期が旬のイチゴ、と決まっているのだそう。

「それでね、どうしようかなと思ったけれど、代わりにこんなのもアリかな?と思って、これを買って来てみたの。」

と楽しそうに笑いながらグニラさんが見せたくれたのは、イチゴ味のコアラのマーチ!

「ピンク色で可愛いでしょう?ケーキの上に載せたらいいわよね?」とニッコリ。

あれがない、よりもこれを代わりにしたらいいじゃない、と自然に考えられるグニラさんの発想に胸がキュンとします。

四角く構え過ぎずに自分なりにラクに暮らしを楽しむ、ってこういうところ。

焼きあがった生地に手作りのイチゴジャムをたっぷり塗って、グニラさんは手際よくくるくると巻いていきます。

巻き終わった表面には、いつの間にか仕込まれていたココナッツフレークがまぶされていて思わず、わあっと小さな歓声が出てしまいます。

「ココナッツはね、別になくてもいいのだけど、このほうがお洒落になったわよね。」

いくつになっても、こんなまっ直ぐな気持ちでおもてなしがしたい。

相手と自分がいっしょに楽しく過ごす時間のために。

グニラさんのロールケーキからは教わることばかりです。

ケーキのロールは厚めにカットして、上にはたっぷりの生クリーム。

サービス精神旺盛なグニラさんは、いつも嬉しそうにたっぷりと生クリームを絞ってくれます。

それだけで、自分で絞るより何倍も美味しそうに見えてしまうのはなぜでしょう。

仕上げにクリームの上にイチゴ味のほんのりピンク色のコアラのマーチを載せて、完成です!

FIKAでミッドサマーを楽しむ! さあ、主役のロールケーキをいただきます。

焼きたてのふわふわな生地がとっても優しい美味しさです。

テーブルの上にはよく冷えたヨーグルトケーキ(夏の間はよく作るそう)や、キャラメルクッキーまで並んでいます。

取り皿までミッドサマーなFIKAが始まりました!

このお皿のセットは、おばあさんからグニラさんが受け継いだもの。

取り分ける前のロールケーキが盛られていた大皿にはスウェーデンと書いてあり、代表的な青と黄色のスウェーデンの民族衣装を着て踊る親子が描かれています。

取り皿のほうにも町や村の名前が書いてあり、それぞれの地方独自の民族衣装を身に付けた人々が描かれています。

民族衣装と一口に言っても、スウェーデンでは町や村によって色や柄にさまざまな違いがあるのだと知りました。

描かれた人々はダンスをしていたり野菜を採った帰り道のようだったり、スウェーデンの夏のワンシーンが切り取られているのだと感じます。

愛らしい草花模様で縁取られているのも、お花のベストシーズンであるミッドサマーにピッタリです。

可愛らしいスウェーデンの手作り民族衣装 ロールケーキを頬ばりつつ取り皿の絵柄を見比べながら、グニラさんの育った町の民族衣装はどのようなものだったのかを尋ねてみると、なんと一着お持ちということで、見せていただけることになりました。

針仕事ではセミプロの腕前を持つ叔母さまが作った、それを譲り受けたものだそう。

スカートとブラウス、それにエプロンとベスト、付け襟に帽子まであります。

この民族衣装はグニラさんの育った町のお隣のご両親が生まれた町のデザインで、やわらかな白、赤、ピンク色のカラーコーディネートになっています。

グニラさんがこの衣装を身につけ、娘さんの結婚式に参列した際の写真も見せていただきました。

正装としても使える民族衣装というところでは、日本の着物と同じようなものなのかもしれませんね。

それぞれのアイテムがとっても可愛らしいスウェーデンの民族衣装。

帽子、被らせてもらっちゃいました。

森で木の実や花を摘んだり、外で踊ったりしても、洗える丈夫な木綿の素材であったり、自然の景色に馴染む素朴な色合いというところも、スウェーデンらしい気がします。

赤ちゃんからお年寄りまで似合いそうなレース付きのデザインにほっこりしちゃいます。

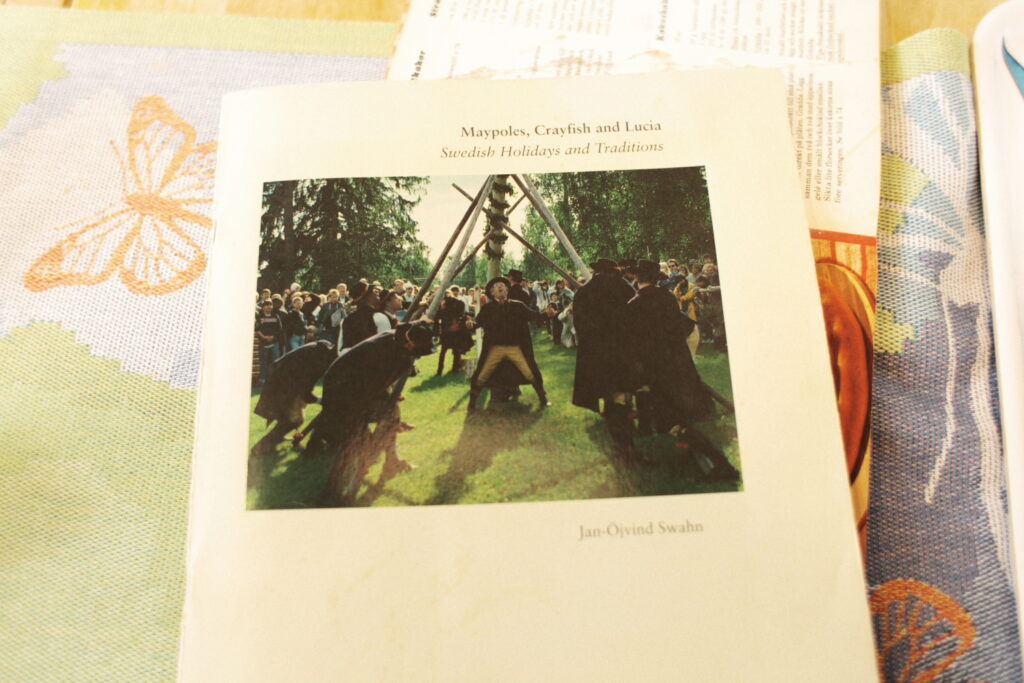

我が家のミッドサマーポールの思い出 ミッドサマーのお祝いに欠かせないミッドサマーポール。

メイポールやスウェーデン語でマイストング、ミッドソンマルストングとも呼ばれています。

町の集会所の周りや公園にミッドサマーポールを立てて、人々はその周りを囲んでフォークダンスを踊り、ミッドサマーをお祝いします。

お祭りが終わると、ポールから飾りの草花を取り、横に倒した状態のまま保管します。そしてまた次の夏に、再び白樺の葉と季節の野花でポールをデコレーションして使うのです。

そんなミッドサマーポールを手作りしてお庭に立てるご家庭も多いようです。

グニラさんのお姉さんのご家族が作ったのは、大人の背丈ほどの高さのもので、子どもたちで飾りつけをしていたそうですが、そういうシーンは故郷の良い思い出のひとつになるのだろうなあと感じました。

大きいポールを立たせる時は、写真のように大勢の大人の男性が少しずつ立たせていきます。

「最初は子どもたちも一緒にみんなで手伝った後に、大人の男の人たちが頑張ってウーンウーンと引っ張るのだけど、何10メートルもあるような大きなポールだと、ちゃんと最後まで立たせられるかどうか、ドキドキして見ているのが楽しかったのよ。」

そう教えてくれるグニラさんの顔からは、楽しかった思い出が伝わってきます。

ミッドサマーの夜のロマンチックな言い伝え スウェーデンのミッドサマーには、こんなロマンチックな言い伝えも。

野外でダンスを踊るミッドサマーの夜、家に帰る前に野の花を7種類摘んで、それを枕の下に敷いて寝ると、将来の結婚相手を夢に見る、というものです。

必要な花の種類は7種類のところも9種類のところもあるようで、地域によって伝わり方は違うようです。(ノルマは少ない方が達成が楽ですね)

グニラさんはどんな夢を見たのでしょうか?

「私の夢は真っ黒だったのよ。おかしな夢、と思っていたけれど、あれは日本人の夫の頭の後ろ姿だったのね。出会った頃は髪も黒くて量も多かったから。やっぱり当たるのね!」とグニラさん。

お茶目なグニラさんトークには大盛り上がりしてしまいました。

ミッドサマーお天気アルアル ミッドサマーではあまり晴れることがない、と言われるほど、お祭りの日のお天気はいまいちなことが多いそうです。

「いい天気だと、あれ?今年はいい天気なの?!と驚くくらいよ。」とグニラさん。

日本の夏至の頃では、雨が降ると余計に蒸し暑くなってしまいますが、湿気のないスウェーデンでは、太陽が隠れてしまうと結構寒いのだそうです。

晴れていて気持ちよく過ごせる時期なのに、お天気は気まぐれですね。

娘さんが小さい頃にミッドサマーに参加した時には、可愛いワンピースだけではとても寒くて、ズボンやカーディガンも一緒に着せたくらいよ、という思い出話も。

それでも無理矢理にでも必ず屋外で食事をして、ダンスをしてお祝いするのだそうです。

ミッドサマーのディナーメニュー 今年の夏至の日は外のテラスで食べたのよ、と言ってグニラさんがスマートフォンに残したミッドサマーディナーの写真を見せてくれました。

「ミッドサマーの食事は新じゃがいもがメインかもしれないわね。ディルと一緒に茹でたのよ。」

ヨーロッパ圏では主食のじゃがいも。

日本人が毎年、美味しい新米を楽しみにしているのと同じように、旬の新じゃがいもを食べられることはミッドサマーの楽しみのひとつなのですね。

じゃがいもの他には、IKEAで調達したサーモンとニシン、それからローストビーフにサラダ。

この日はスーパーでイチゴも手に入ったので、デザートには念願のイチゴも食べたそうです。

すべてが手作りではなくても、買ってきたものも、少しの手間をかけて器に盛ってテーブルセッティングをする。

「そうするだけでも気分が違うでしょう?」とグニラさん。

器にもこだわりのあるグニラさんだからこそかもしれませんが、日々の暮らしの中での力の抜きどころ、力の入れどころ、勉強になることばかりです。

日本の夏を自分らしく楽しむ 夏の夜のお祭りで民族衣装を着て、皆で踊る。

スウェーデンのミッドサマーのお話はすべてが新鮮だったのに、浴衣を着て盆踊りをした夏祭りの楽しかった記憶がよみがり、懐かしい気持ちも込み上げてきました。

「I believe in Summer!」

ミッドサマーを歌う曲の歌詞を解説してくれたグニラさんが言っていました。

梅雨、湿気、酷暑と、日本の夏は大変なところもあるけれど、夏を信じるマインドがあれば、工夫しながらこの季節をもっと楽しめるような気がします。

ミッドサマーを彩るイチゴのロールケーキの作り方 グニラさんから教えてもらった今回のFIKAのおとも「イチゴのロールケーキ」のレシピをご紹介。

材料

卵 3個

小麦粉 200cc

重曹 小さじ1

砂糖 150cc

イチゴジャムまたはコンフィチュール お好きなだけ

生クリーム お好きなだけ(多めが美味しい!)

イチゴもしくは代用のお菓子 上に載せる分

ココナッツフレーク お好みで作り方

① 卵と砂糖をボウルに入れ、ふわふわになるまでよく混ぜる

② 小麦粉と重曹を混ぜて、①に加え混ぜ合わせる

③ 250°に予熱したオーブンで5分焼く

④ お好みで生地の表面にくる側にココナッツフレークをまぶす

⑤ 生地が温かいうちに、内側にくる側にイチゴジャムなどを塗る

⑥ 巻き上げたら、巻き終わりを下にして少し冷ます

⑦ 5cmくらいの厚めにカットし、生クリームを絞る

⑧ 生クリームの上にイチゴやイチゴ味のお菓子を載せて完成!

関連の読みもの スウェーデン流にお庭でFIKAをしてみましょう! – 実践編 グニラさんとのFIKAの時間「番外編!テラスでスウェーデン流ホットドッグバーベキュー!」 グニラさんとのFIKAの時間「GOD JUL! スウェーデンのクリスマスの迎え方」 グニラさんとのFIKAの時間「モノについて教わる、秋のFIKA」 グニラさんとのFIKAの時間「スウェーデンのイースターを祝う」

グニラさんとのFIKAの時間「スウェーデンのイースターを祝う」

FIKA(フィーカ)とは、日本でいう10時や3時の「おやつの時間」のような、スウェーデンの伝統的な習慣です。

*FIKAは日本語では”フィーカ”と表されることが多いですが、スウェーデン語の発音は”フィーキャ”の響きに近いです 。

セムラを食べながらイースターについて教わりました 遅く咲いた梅も、もう満開。

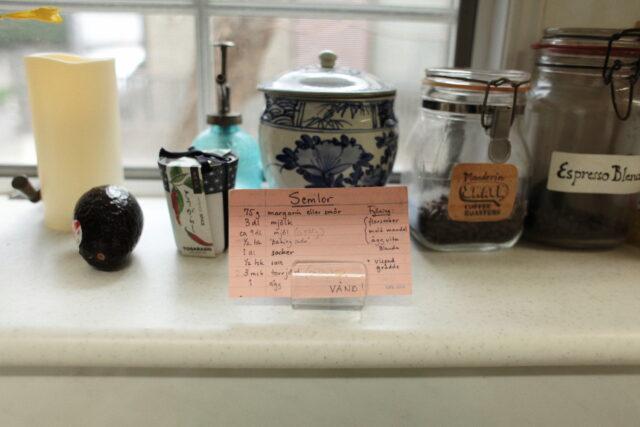

今日のFIKAのおともはスウェーデンの伝統菓子『セムラ』です。

丸いパンの上の部分を薄く切り取ると、

「これはね、卵白とお砂糖とアーモンドだけでできているのだけど、日本ではほとんど売っているのを見ないわね。」

「甘くないでしょう?だから生クリームはたっぷりにしちゃうのよ!」

「もうちょっと?もうちょっと欲しいでしょう?」と、張り切ってたっぷりと生クリームを絞ってくれるグニラさんに、

最後に、切り取ったパンの蓋の部分を帽子のようにちょこんと上に載せて。

セムラとともに席につくと、ちょうど視線の先に、枝に刺さったビビッドなパープルとイエローの羽根飾りが。

コーヒーを淹れていただき、FIKAの時間の始まり始まり!

セムラは見た目は完全に「おやつ」だけれど、パンも生クリームも、実は甘さはかなり控えめ。

スウェーデンでは温めたミルクにひたしてシナモンを振って食べる人も多いとのことで、ひたした時にやわやわになりすぎないパンの固さがちょうどいいのかもしれません。

食べごたえもおいしさも100点満点!

飾りつけを楽しむスウェーデンのイースター セムラを食べ終わると、イースターに向けこれから飾りつける予定の小物たちを広げて、グニラさんがスウェーデンのイースターについて色々と教えてくれました。

そもそもイースターについてあまりよくわかっていない私たちのために、グニラさんは「スウェーデンの祝祭日と伝統行事」について書かれた日本語のパンフレットを持ってきてくれました。

「イースター」とはキリストの復活祭のこと。

昔はイースターまでの40日間は断食をしたという時代があり、断食に入る前にはご馳走を食べるという風習があったそうです。

イースターといえば、卵やウサギやニワトリ、などのイメージがあります。

グニラさんの小物たちは日本で買ったものもあるようですが、ほとんどがスウェーデンから持ってきてずっと大切に使っているもの。

家族から受け継いだものを大切に使う スウェーデンの家族から受け継いできたという、あざやかな黄色い水仙の刺繍がほどこされたテーブルランナーを広げて見せてくれるグニラさん。

「この花はね、スウェーデンではポスクリリアと呼ぶのよ。」

日本人の私は春の花といえば、満開の桜の優しいピンク色を思い浮かべます。

「これはちょっと穴が空いちゃっているんだけど、そーっと使っているのよ。もう100年以上も前のものなの。」

大切にずっと引き継がれ使われているこのテーブルセンターには、スウェーデン語でハッピーイースターと書かれた文字の刺繍も入っています。

グニラさんのイースターコレクションは、ほとんどが卵とニワトリ。

小さな魔女に出会えるスウェーデンのイースター グニラさんに聞かせていただいたスウェーデンのイースターのお話の中で、特に面白かったのは、魔女のお話。

キリストが生き返るイースター前日の土曜日には魔女たちの魔法が特に強くなり、ほうきで飛んでくるとされていたそうで、イースターの期間には魔法の威力が増した魔女たちが町を徘徊し、魔法をかけてくると信じられてきたのだそう。

この怖い魔女のエピソードは、子どもたちにとってはイースターの楽しいイベントの一つになっているのだそうで、

「子どもたちはほうきを持ってね、魔女に仮装して近所の家のチャイムを押してお菓子をもらうの。ちょうどハロウィンのトリックオアトリートみたいな感じね。それと、魔女は火を怖がるからということで、近所のあちこちで焚き火をするのよ。まだ春先でちょっと寒いから、あったかくて子どもはすごく楽しいのよ。」

そうして土曜日が終わり、イースター当日の日曜日の朝になります。

卵を頬張る子どものグニラさんを想像すると、おもわず笑みがこぼれてしまいます。

日本の文化の中ではまだ馴染みが薄く、いままであまり知る機会のなかったイースターのこと。

グニラさんのおいしいセムラとともにイースターカラーに満ちたFIKAを過ごさせていただき、スウェーデンの家庭でのイースターの様子を少しだけ思い浮かべることができたような気がします。

スウェーデンの伝統菓子セムラの作り方 グニラさんから教えてもらった今回のFIKAのおとも「セムラ」のレシピをご紹介。

材料 マーガリンもしくはバター 75g作り方 ① バターを溶かし牛乳を加える

関連の読みもの スウェーデン流にお庭でFIKAをしてみましょう! – 実践編 グニラさんとのFIKAの時間「番外編!テラスでスウェーデン流ホットドッグバーベキュー!」 グニラさんとのFIKAの時間「GOD JUL! スウェーデンのクリスマスの迎え方」 グニラさんとのFIKAの時間「モノについて教わる、秋のFIKA」 グニラさんとのFIKAの時間「ミッドサマー(夏至祭)を楽しみましょう!」

桜始開はおうちで桜を楽もう。すり鉢で桜アイスクリームを作ってみました!

桜のアイスクリームのお手軽レシピ

春らしい陽気が続きますね!

今日は七十二候の「桜始開 (さくらはじめてひらく)」にあたりますが、こちらではもう今週末くらいかな?満開の見頃を迎えそうです。

桜といえば見るだけでなく食べて楽しもうということで、桜の塩漬けを使った桜アイスを作ってみました。

といっても桜の塩漬けを市販のアイスクリーム(今回はレディーボーデン)に混ぜるだけ、とお手軽レシピでアイス専門店のような本格的な味に仕上がります!

桜の漬けを1時間ほど塩抜きをして、すり鉢でペースト状にします。

アイスクリームをひとすくい加えてペースト状にしていきます。

ペーストができたらさらにアイスクリームを加えて混ぜて、すり鉢のまま冷凍庫で冷やせばでき上がり。

桜の塩漬けがアイスの甘さを引き立てて、口にふわっと春の風味が広がります。

そんなちょっぴり大人味な桜アイスクリーム。

記事で紹介した商品『はなかげデザートカップ』は下記の店舗で取り扱っています。